貴重書で綴るシルクロード

シルクロードの文化遺産の数々へ、貴重書に残された図像や写真と共に、ご案内いたします。

空白のシルクロード:青海の道西域と中国を結んでいたもう一つの道

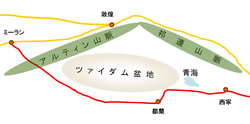

西域と中国との間は、あたかも廊下のように細長く延びる平坦な地形でつながっている。ここは河西回廊(河西とは、黄河の西の意)と呼ばれ、敦煌・酒泉・張掖・武威などのオアシス都市が点々と連なる交通に適した地域であるため、古くから西域と中国とを結ぶメインルートとしての役割を果たしてきた。それに対して、その南方に広がる青海地方は、チベット山系に連なる海抜3000メートル以上の高原地帯であり、地形も気候も厳しいため、交通には全く適していないというのが従来の常識的な考え方であった。ところがこの青海地方が、実は西域と中国とを結ぶもう一つのルートとして一定の役割を果たしていたことが、最近になってわかってきた。これまでほとんど注目されてこなかった青海地方であるが、ここを通っていたもう一つの道「青海ルート」が、いま注目を集めつつある(地図(1))。 この新しいシルクロード像によれば、西域から中国へ向かう道は西域南道のミーランにおいて、東北方向の敦煌を経て河西回廊を経由する河西回廊ルートと、青海地方を経由する青海ルートの二手に分岐する。そして、ミーランを出発した青海ルートは、祁連山脈西のアルティン山脈(Altin Tāg)を越えてツァイダム(Zaidam 柴達木)盆地に入り、青海(Koko-nôr)のほとりを経て、湟水の谷(現在の青海省省都・西寧あたり)に至る。ここからはさらに、東の渭水盆地(関中)や南東の四川盆地(蜀)へと道が通じていた。

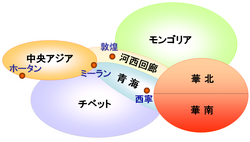

青海ルートが通る青海地方は、一見すると中国文化の中心部から遠く隔たった山間の僻地である。しかし、青海地方を中心として周囲を見回してみると、この地方は、北のモンゴリア、東の華北と華南、南のチベット、西の中央アジアをつなぐ五叉路の中央という地理的位置にある(青海地方と周辺地域の位置関係(2))。つまりこの地方は、西域諸国と華北・華南を結ぶ東西交通路の一つとして、重要な位置を占めているのである。最近になって進みつつある青海地方の発掘調査は、これまでほとんど“空白”だった青海ルートの様相を、徐々に明らかにしつつある。 意外に重要だった青海ルート青海地方に覇を唱え、青海ルートによる東西交通を担った国には、吐谷渾(とよくこん)と吐蕃(とばん)がある。なかでも青海ルートを最も活用したのは吐谷渾である。吐谷渾は、中国の南北朝時代にあたる4世紀から7世紀後半に活躍した遊牧民族国家で、遼西鮮卑族(慕容氏)の一派が青海地方に進出し、チベット系の原住民を支配して建国したと伝えられる。国名の吐谷渾とは、王室の祖先の名前で、彼は初め兄弟間の確執から一族をつれて西走し、はじめ蒙古高原南辺の陰山方面に拠ったが、4世紀初頭に永嘉の乱による晋王室の南遷に乗じて青海地方に進出したという。 青海ルートが交通路として意外に重要であったことは、『宋雲行記』の宋雲・恵生ら一行の入竺経路の記事から推測できる。北魏・神亀元年(518)胡太后の命を受けた宋雲らは、仏典を求めて都・洛陽からインドに向かったが、その際に常道であった河西回廊ルートではなく、吐谷渾領の青海地方を通って西域南道の「鄯善」に出るルートを用いた。このような重要人物の往来にも青海ルートが使われていたことから、吐谷渾の保護下に青海ルートを利用する人々は少なくなかったのではないかと考えられる。 この青海ルートで吐谷渾は、西域諸国と中国の交易における案内者という役割を果たしていたようだ。西魏・廃帝二年(553)、吐谷渾王の使者が華北東部の北斉から帰るところを北周の刺史が襲ったところ、「商胡二百四十人、駞騾六百頭、雑綵絲絹以万計」(『周書』巻五十)だったという記録がある。吐谷渾の人々が案内する一行は意外に大規模であり、イラン系商人が240人、そして彼らはラクダ600頭に、万をもって計るほどの大量の絹を運んでいた。この記録からは、西域商人を中国へ手引きし、それによって利益を得ていた吐谷渾の姿をみることができる。 一方、吐谷渾は中国の華南地方とも交易の媒介をおこなっていた。南朝側の記録には、吐谷渾は「河南国」(河南=洮水の西、甘粛省臨夏県の地方)の名で登場するが、その役割はやはり西域諸国との中継者・案内者だったようである。『梁書』の滑国(エフタル)に関する記述には「其言語待河南人訳、然後通」とあり、吐谷渾人がエフタルと中国の間の通訳をしていたこと、『南斉書』芮芮(ぜいぜい)虜伝には「芮芮常由河南道而抵益州」とあり、芮芮(柔然、蠕蠕)が四川盆地に向かう場合は常時、吐谷渾領の青海ルートを経由していたことが記されている。 吐谷渾は、こうして西域諸国と華北や華南との間で中継貿易をおこなうことにより、大きな利益を上げていたと考えられる。さらに、吐谷渾は、青海地方だけでなく、西域南道のミーランやチェルチェンあたりまで進出していた。このように河西回廊ルートと青海ルートの分岐点として重要なミーランを支配におさめたということは、西域南道から中国へ向かうモノの流れを、河西回廊ルートよりも青海ルートに誘導することになり、東西交易における吐谷渾の立場をより有利にしたとみられる。このように東西交易で利潤を手にしていた吐谷渾に対して、西域に進出しようとする北魏(太武帝)、隋(煬帝)、唐(太宗)は相次いで討伐をおこなった。特に北魏による征討(445年)では、敗北した吐谷渾王、慕利延(ぼりえん)は部族を率いて逃走しながら于闐国(うてんこく、コータン)に侵入、その王と多数の民を殺し、さらに西方の罽賓(けいひん、カシミールあるいはガンダーラ)まで逃走したという。

やがて吐谷渾を滅ぼし、その役割を受け継いだのが吐蕃である。吐蕃とは、7世紀初めから9世紀中葉にかけてチベット高原に成立した統一王朝で、吐蕃はそれに対する中国側の呼称である。吐蕃は663年に吐谷渾を滅ぼし青海地方を手にいれると、つづけて唐の領域にも侵入した。安史の乱(755~763)で唐朝が危機に立つと長安を脅かし、さらには河西回廊を占領してそこに強い地盤を築いた。敦煌莫高窟もこの時期は吐蕃の支配下におかれた。このように吐蕃は一時、タリム盆地から河西回廊にかけての東西交通路を掌握し強大な力を誇ったが、ウイグルと結束した唐により徐々に占領地を奪回され、855年には沙州(敦煌)刺史の張儀潮(ちょうぎちょう)が唐へ帰順し、この方面での支配権を失った(莫高窟第156窟南壁の張儀潮統軍出行図(3))。その後、青海ルートは、歴史の記述から徐々に姿を消していくことになる。 西域南道の一部としてのミーランこのように、青海ルートを活用していた吐谷渾や吐蕃からみれば、ミーランは青海ルートの西域南道側の出入口として重要な意味をもつ場所であった。一方、ミーランを西域南道の一部分としてみれば、そこは西方からの文化が伝わってくる場所でもあった。こうしたミーランのもつ二つの性格を物語るように、ミーランからは性質も時期もまったく異なる二種類の遺跡が見つかっている。その一つが、3世紀末以前のものとみられる仏教寺院址である。

イギリスのマーク・オーレル・スタインは、1906年の12月と翌年の1月に、すでに廃墟となっていたミーランの仏教寺院址(M.III~VIの写真(4)、遺跡配置図(5))を発掘調査し、ギリシア・ローマ風の壁画や塑像などを発見した。その遺跡は、「コンロン山脈の北であれ南であれ、これまでに見てきた古代のいかなる絵画芸術よりも、ずっとギリシア・ローマふうの構図や彩色法をよく消化している」(『中央アジア踏査記』)とスタインが表現するような、西方文化の影響が強いものであった。

中でもスタインを最も驚かせたのは、第三寺院址(M.III)(写真(6)、平面プラン(7))から発見された、まるで西洋絵画から抜け出てきたかのような有翼天使像(8)である。 ストゥーパの基礎をめぐる通廊には、その丸天井や丸い周囲の壁の上部が崩壊したために、瓦礫の山がぎっしり詰まっていた。が、その中から、化粧漆喰に描かれた壁画の断片がたちまちとび出してきたのだ。・・・・・・発掘が床面およそ1.2メートルのところに達して、翼のある天使を繊細に描いた腰羽目が壁面に現れてきたときには、さすがに不意を打たれてぼうぜんとしてしまった。内陸アジアの奥地にあるロプ・ノールの荒涼たる岸辺で、このようなギリシア・ローマふうのケルビムの絵に出会おうとは、どうして予想できたであろう!(スタイン『中央アジア踏査記』[a]より)

この有翼天使像が見つかった第三寺院址からは他にも、やはりスタインの言を借りれば「大きくたっぷり見開いた目の生き生きした色、小さく波うった唇」(『中央アジア踏査記』)になる、明るい表情の壁画(仏と弟子像(9)、壁画断片(10))が発見されている。

第三寺院址と同形式の第五寺院址(M.V)も、仏塔を中心にもつ方形の建築物で、その中から釈迦の前世物語のひとつで、布施行に努めてついには自らの子供まで布施したというヴィシュヴァンタラ太子の物語(スダーナ太子本生、須大拏太子本生)を描いた約5.5メートルもの帯状壁画(ヴィシュヴァンタラが白象を布施する場面(11))が見つかった。しかし、これらは漆喰面が非常にもろくなっていたために剥離することができず、写真のみで記録されることになった。

また第二寺院址(M.II)では、ストゥッコ製の仏像も採取され(仏頭(12))、等身を超す大型の仏坐像が並んで安置されていた(下部のみ残った仏坐像の列(13)、それらの膝の間に落下した仏頭(14))。 これらの仏教寺院址は、壁画に記されていたカロシュティー文字などから、3世紀末ごろに放棄されたものと考えられている。カロシュティー文書は、楼蘭、ニヤ、エンデレなどでも発見されており、この地にインド文化が入り込んでいたことがわかる。このようにミーランは、西域南道を伝わってきた西方の文化やインドの文化などが花開いた場所であった。 空白が埋められつつある青海ルート

西方からの影響を強く受けた仏教文化が開花したミーランだが、3世紀末ごろにいったん放棄されたらしい。同じミーランから見つかった別の遺跡は、それから数世紀後のもので、ミーランのもう一つの側面、すなわち青海ルートの西域南道側の出入口という側面を反映している。このミーラン第二期の遺跡とは、スタインが発見したチベット式の要塞址(写真(15)、配置図(16)で、ごみの層から苦心して集められたチベット文書(17)により、8~9世紀に吐蕃が築いたものであることが判明した。このことから、ミーランは吐蕃による西域支配の基地となっていたことが確認された。

このように、ミーランには吐蕃というチベット系の勢力が及んでいたことはスタインの時代からわかっていたが、その奥に延びていく青海ルートの本体ともいえる青海地方での実態は、長らく不明のままだった。ところが近年の発掘調査によって、青海ルート経由の東西交易を裏付ける遺跡が次々に発見されるようになった。とくに注目されるのは、1980年代からツァイダム盆地南縁の都蘭県(青海地方略図(18))において発掘が続いている吐蕃墓である。 この都蘭県では、1000基以上の吐蕃墓の存在が明らかにされており、この地が青海ルートの重要な中継地点をなしていたことを示している。これらの吐蕃古墓群のうち、熱水郷の血渭一号墓の墳土は、吐蕃王墓に共通の平頂式の四角錘型で南に面し、高さ33メートル、東西55メートル、南北37メートルの大規模なものである。墓中からは、陪葬の馬、牛、羊の遺骸が700余体発見され、皮製の靴やチベット文字の木簡や木牘(もくとく 木製の札)、彩絵や木製の鳥獣、穀物、大量の絹製品が出土している。また、この周囲には数十もの小型の陪葬墓がみられるという。その他、この地域からは、東ローマの金貨やササン朝ペルシアの銀貨、350件以上にのぼる絹製品が発見されており、それらの絹には、ササン朝ペルシア起源の連珠文の意匠になるものも多数含まれている。 シルクロードのもう一つの道である青海ルートは、どのような道だったのか、またどのような役割を果たしたのか。歴史的には空白に近かった青海ルートであるが、青海地方の発掘調査が徐々に進みつつあることで、その側面がしだいに明らかにされつつある。

[a] 日本語訳は、沢崎順之助訳『中央アジア踏査記』(参考文献3)116~117頁にもとづく。

[b] 日本語訳は、注a前掲書、117頁にもとづく。

さらに詳しく知りたい方へ2005年09月12日 発行

執筆: 大西 磨希子・北本 朝展

|

目次高解像度画像索引関連サイトおことわり

|

本ウェブサイトに掲載するデジタル文化資源の無断転載は固くお断りいたします。