貴重書で綴るシルクロード

シルクロードの文化遺産の数々へ、貴重書に残された図像や写真と共に、ご案内いたします。

文字が語りかける民族意識:カラホトと西夏文字謎の王国の解読につながるカラホトの発見

北京の東北、万里の長城で有名な八達嶺の手前に位置する居庸関には、雲台(1)と呼ばれる過街塔がある。塔自体は元末明初に損壊したが、下部のトンネルの左右両壁には、建立の由来などが6種の文字で刻まれて残っている。このうち5種類の文字については、それがランツァ文字(梵語)、チベット文字、パスパ文字(蒙古語)、ウイグル文字、漢字であることは以前からわかっていた。しかし、残りの1種は、いったいどこの文字なのだろうか。 長い間不明のままだったこの文字が、実は「西夏文字」という文字であることが判明するには、19世紀フランスの東洋学者・ドゥベリア(Devéria, Gabriel)の指摘を待たねばならなかった。居庸関が造られたのは1345年と、中国の長い歴史から見ればそれほど昔のことではないというのに、いったいなぜ、西夏文字はこれほどまでに忘れ去られてしまったのだろうか。 西夏文字とは、現在の寧夏から甘粛・内蒙古に跨る中国西北部に覇を唱えた、西夏王国(1032~1227)が考案した文字である。この王国はチベット系のタングート(党項)族が建てた王国で、遼(契丹族)や金(女真族)と同様、宋の周辺にあって栄えた国であるが、チンギス・ハーン率いる蒙古軍により滅ぼされてしまった。 やがて元では、宋・遼・金の三国の歴史(『三史』)が編纂されることになるが、なぜか西夏の専史は編まれることがなく、西夏の文字は文献に記録されることが少なかった。それでも西夏滅亡後100年ほどの間は、まだ西夏文字を読み書きできる人が残っていたことは、北京近辺の居庸関の碑文に西夏文字が刻まれていることからもわかる。しかし、その後は徐々に西夏文字を読み書きできる人も少なくなり、いつしか西夏文字は誰も読めない文字となってしまった。 このような状況を一変させるような考古学上の一大発見が20世紀初頭になされた。ロシアのピョートル・クズミッチ・コズロフによるカラホト(ハラ・ホト、Khara khoto、モンゴル語で“黒い城”を意味する)遺跡の発見である。

コズロフは1907年に、モンゴルと四川を調査する目的でロシアからモンゴルに入った。そこで土地の人々から、悪霊の住む呪われた城として恐れられている廃墟があることを知る。この話に強く惹きつけられたコズロフは、エチナ河(エツィン・ゴル、Edsin gol)下流東方の廃墟カラホト(写真(2)、地図(3))を訪れ、そこで仏像、仏画、貨幣のほか、不可解な文字の記された書物を30点余り発掘採取した。コズロフはこれがいつの時代のどの国の遺物かわからなかったので、これをロシア学士院に送ったが、その後のロシアでの研究から、これが西夏の重要な遺物であることが明らかとなった。遺跡の重要性を認識した彼は、調査の復路にあたる1909年に再びカラホトを訪れ、2000点を上回る文書類のほか、約300点を数える仏画など、西夏の遺物を大量に収集した。 コズロフが収集した資料は、西夏に関する研究を決定的に進展させるものだった。これまで不明だった西夏の社会や文化の実態の解明は、そのほとんどがカラホトで収集された西夏文書を基礎としている。その意味でカラホトの発見は、コズロフ最大の功績であると同時に、西夏研究における最も重要な転機となった。 カラホトの遺跡と遺物

カラホトは、西夏時代には「黒水城」と呼ばれていた。現存する城壁(カラホト城平面図(4))は、東西421メートル、南北374メートル。東壁と西壁には約5.5メートルの広さの城門が開かれ、その外側は矩形に張り出した壁がとり囲み、城壁の四隅には円形の堡塞をつくっている。各壁面には馬面と呼ばれる突出した矩形の防塞を東・西壁に各4ヶ所、北壁に6ヶ所、南壁に5ヶ所、設けている。

この遺跡の調査に関しては間違いなくコズロフが最も有名であるが、イギリスのマーク・オーレル・スタインも、コズロフによる探検から6年後の1917年に第三次中央アジア探検においてカラホトを訪れ、8日間にわたって調査を行った。その成果は『極奥アジア』第1巻第13章にまとめられ、カラホトの詳細な実測図(5)や発掘品(6)の写真が収められている。

スタインがカラホトで得た遺品は、コズロフが持ち去った後の残りを集めたもので、文書も断片が大半であったものの、いくつかの注目すべき発見もあった。例えば、収集した漢文文書の中に、元の世祖・至元二十七年(1290)から順宗・至正二十六年(1366)にいたる間の年号をもつ漢文文書が9例あったことから、カラホトが西夏の崩壊後も元代(1271~1368)まで長く存続していたことが判明した。このことは1983年と翌84年に内蒙古文物考古研究所と阿拉善盟文物工作站が行った城壁の調査によっても確認された。調査によれば、西夏時代には一辺238メートルの正方形の城郭(小城)が築かれていたが、元の時代にそれを西と南に拡大し、現在まで残る長方形の城郭(大城)が築かれたという。

城内は東西で大きく性格が異なっていたらしい。城内の西半分には瓦が多数散乱していることから、瓦葺の寺院や官衙が多かったと考えられる一方、東半分には瓦がみられず、天井に木をわたして粘土で屋根を葺いたものとなる。城内の建物は塼築であったが、ほとんど全壊して粘土と化し、その中に僅かに遺構が残っているに過ぎない。

城内の地表から発見される夥しい数の陶磁器の破片(7)は、宋代以降に中国周辺に普及した飲茶の流行を物語るとともに、中国各地の陶磁器がカラホトを経由して西方や北方へと運ばれていったことを窺わせるものである。白土に白化粧を施したのち黒泥をかけ、掻き落として草花などの文様をあらわした磁州窯(河北省磁県)系の白黒掻落とし、定窯(河北省曲陽県)系の白磁、耀州窯(陝西省銅川市)、鈞窯(河南省禹県)、龍泉窯(浙江省龍泉市)のほか、白磁にコバルトで文様を描きあらわした元の青花(江西省景徳鎮)なども見つかった。このようにカラホトで発見された陶磁器は、種類も産地も多様であった。

城外には、カラホトのシンボル的存在であるチベット式の仏塔(スブルガン、写真(8)、実測図(9))群がある。ここから発見された塑像や絵画にみられる西夏の美術は、概して西夏固有の表現というものは認めがたく、チベットのラマ教美術の影響を強く受けたもの(紙本版画(10))や、中国の宋美術の広がりの中で捉えられるもの(菩薩立像(11)、仁王立像(12))になる。コズロフはこれらの仏塔から非常に多くの文書や絵画資料を発掘し、スタインも多数の塑像破片(仏頭(13)、甲冑部分(14))を採取した。 西夏文字からうかがえる西夏人の思考方法このようにカラホトからはさまざまな遺品が発掘されたが、西夏王国を解明するのに最も役立ったのはやはり西夏文書である。この文書を解読するために、それまで未知だった西夏語と西夏文字の研究が進むことになった。

そもそも西夏文字(15)とは、西夏王国の李元昊(りげんこう)が、西夏独自の新しい文字体系の創案を建国事業の一つとし、野利仁栄(やりじんえい)らの学者に作らせたものである。従来の漢字文化から独立することを目指して作られたため、漢字とは異なる文字体系であるものの、創案の過程には漢人も参画していたと考えられる。そして1036年には、国定文字として一度に公表された。 西夏文字の研究は最初フランスで始まったが、本格的に研究が進展したのは、コズロフによるカラホト発見以後である。コズロフ収集品の中には、西夏語と漢語の対訳単語集である『蕃漢合時掌中珠』や、西夏文字で西夏語の発音を示した『同音』等の字典類など、西夏語・西夏文字の研究にきわめて有用な文書があった。また翻訳が盛んだった西夏では、漢語やチベット語の仏典や、『論語』『孝経』『孫子兵法』など中国の古典を西夏語に翻訳したテキストも豊富に存在した。これらの文書が、西夏語を解読、研究するうえで大いに役立ち、ロシアのイワーノフやネフスキー、中国の羅福成といった人々が西夏文字の研究を精力的に進めていった。しかし、西夏語・西夏文字の解読と研究を決定的に前進させた人物といえば、日本の西田龍雄をおいて他にない。

西田の研究によれば、西夏文字の数は六千百数十字にのぼり、表意文字を主体とするところに特徴があるという。漢字の「山」や「川」といった象形文字はほとんどなく、ある概念をいくつかの意味単位に分析し、それぞれの意味をあらわす文字要素を組み合わせることによって一つの文字を表現する。このような文字要素は全部で350種、組み合わせの方式は44あることが確認されている。

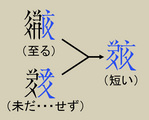

漢字の偏や旁につうじる構成法もあるが、西夏文字には他に、同じ文字要素から成っていながら、上下あるいは左右の配置を逆にすることで、別の意味をもたせるものがある(「水」と「魚」、「枝」と「葉」(16))[a]。また西夏文字では、意味の近い文字要素は、字形も近似するという特徴(人偏、獣偏、虫偏(17))[a]があり、部首の中には、否定偏という漢字にはない意味範疇をあらわすもの(「集」と「散」、「忘」と「思」(18))[a]や、名詞を動詞化する役割をもった冠(「服」と「服を着る」、「武器」と「戦う」(19))[a]などもある。

このように西夏文字は、意味の組み合わせによって一つ一つの文字が形作られ、しかも全体として実に合理的かつ組織的に構成されているため、それらを意味の連想によって読み解いていくことが可能となる。こうした丹念な解読作業によって、その背後に働く西夏人の思考方法を探ることができるということも、西夏文字研究の大きな魅力となっている。たとえば、漢字の「鈴」や「鐘」はいずれも金偏であって、金属製であるという意味範疇で括られているのに対し、それらに対応する西夏文字は音偏で、音を出すものという意味範疇での括りになっているのもその一例である。また、「短い」という文字(20)[a]の偏は、「未だ…せず」の偏と同じで、旁は「至る」と通じ、字形の構成からみると「未だ至らない」というのが「短い」ということになり、そこにも漢字文化とは異なる発想を認めることができる。

また西夏人の思考の一端をうかがわせるのが、「漢」という文字(21)[a]である。これは小偏に虫という組み合わせになっている。むろん、これは中国に対する対抗心を象徴的にあらわした蔑称であるが、ここに西夏王国の自負 ―― 中国を凌駕する存在としての自己認識―― をみることもできよう。 文字考案ブームが語る民族意識の高揚西夏王国が存在した時代に、中国を支配していたのは宋であるが、この国は軍事力が弱かったために版図が小さく、その周囲には強大な異民族国家が栄えていた。西夏と前後して現れた遼(196~1125)や金(1115~1234)などは国家として強い基盤を築いており、とりわけ遼は、宋との間に対等な外交関係を結ぶまでに成長し、高い文化水準を有していた。もはや中国は、かつてのような絶対的な存在ではなくなっていた。このような時代を背景として、宋周辺の異民族国家では、自分たちの民族にたいする自負が膨らみ、民族意識が高まっていったのである。 西夏を建てたタングート族も、もともとは吐蕃と吐谷渾の間にはさまれて四川省の西部あたりに雑居していた小部族であった。唐末に吐蕃に圧迫されて北東に移動し、黄河の大屈曲部の南側(河套、オルドス地方)に移り住んだが、五代宋初にいたるまでは常に中国側に味方することで勢力を拡大し、酋長は唐室より李姓を賜るほどであった。ところが力をつけたタングート族は、李継遷の代に宋に反旗を翻し、その孫にあたる李元昊は1032年ついに独立を果たす。そして、都を興慶府(現在の銀川)に定め、東西交通の要所である河西回廊を領有して繁栄を誇った。西夏文字を建国事業の一つとして制定したのもこの李元昊である。タングート族と、それを率いる若く国粋主義的な情熱をもった李元昊は、ついに中国への服属から抜け出したことに民族意識の高揚を感じていただろう。 このような民族意識の高まりにつれて、漢字に対抗して新しい文字を作り出すことは、自分たちの文化の独自性を示す象徴とみなされるようになり、文字の考案は宋周辺諸国では一種のブームになっていった。自分たちの文字を作り出したのは、なにも西夏王国だけではない。遼は契丹文字を、金は女真文字を作った。 こうしたブームを作り出した遠因には、唐代中国北方に大帝国を築いたトルコ系の回紇(ウイグル)の影響があったことも無視できない。回紇は唐末に北方のキルギス族の侵入を受けて壊滅してしまい、その瓦解によってウイグル人は東西に分散した。 東方に逃れたウイグル人は遼の領土内に流れ込んだ。そして、漢字とはまったく系統を異にするウイグル文字を使用していた彼らに接したことが、やがて契丹民族の民族的自覚を引き起こした一つの大きな要因になったと考えられている。契丹文字には、遼の太祖、耶律阿保機(やりつあぼき)がつくった契丹大字と、皇子の迭刺(てつらつ)がつくった契丹小字があるが、小字は字形が漢字に酷似するにもかかわらず、ウイグル文字をもとにした表音文字が多く、ここに契丹文字の制定におけるウイグルの影響をみることができる。 一方、西方に逃れたウイグル人は天山南路の諸国に侵入し、それまで連綿と息づいていたイラン系の文化を完全に駆逐してしまった。いわゆるウイグル化と呼ばれるこの変動は、タリム盆地の歴史上で最大の変化であった。イラン系の人々が住んでいたこの地域が、“トルキスタン”(トルコ人の住むところの意)と呼ばれるようになったのは、この時からである。 このようにウイグル人は回紇の瓦解によって分散し、東方においては契丹から西夏、金、さらには蒙古族の元や満州族の清にまでいたる、民族主義の火付け役となったのであった。一方、ウイグルの大部族は西方に流れて天山南路の諸国に侵入し、それまでイラン系の民族がイラン系の言語を使用していたこの地をウイグル化している。現在なお、この地が“トルキスタン”と呼ばれるのは、この時からである。西夏は、こうしたウイグルによって引き起こされた大変動の中に興起した国の一つでもあったということになるだろう。

[a] 西夏文字の画像生成には今昔文字鏡を利用した。なお文章中で取り上げた文字の「夏漢字典番号」は以下の通りである。文字鏡の検索キーを用いる場合には、夏漢字典番号を文字鏡番号「@57XXXX」の下4桁に入力すれば検索できる。

さらに詳しく知りたい方へ

2005年10月10日 発行

執筆: 大西 磨希子・北本 朝展

|

目次高解像度画像索引関連サイトおことわり

|

本ウェブサイトに掲載するデジタル文化資源の無断転載は固くお断りいたします。